「不動産相続勉強会」23クールがスタートしました

こんにちは。

川木建設 不動産相続相談室の夢川です。

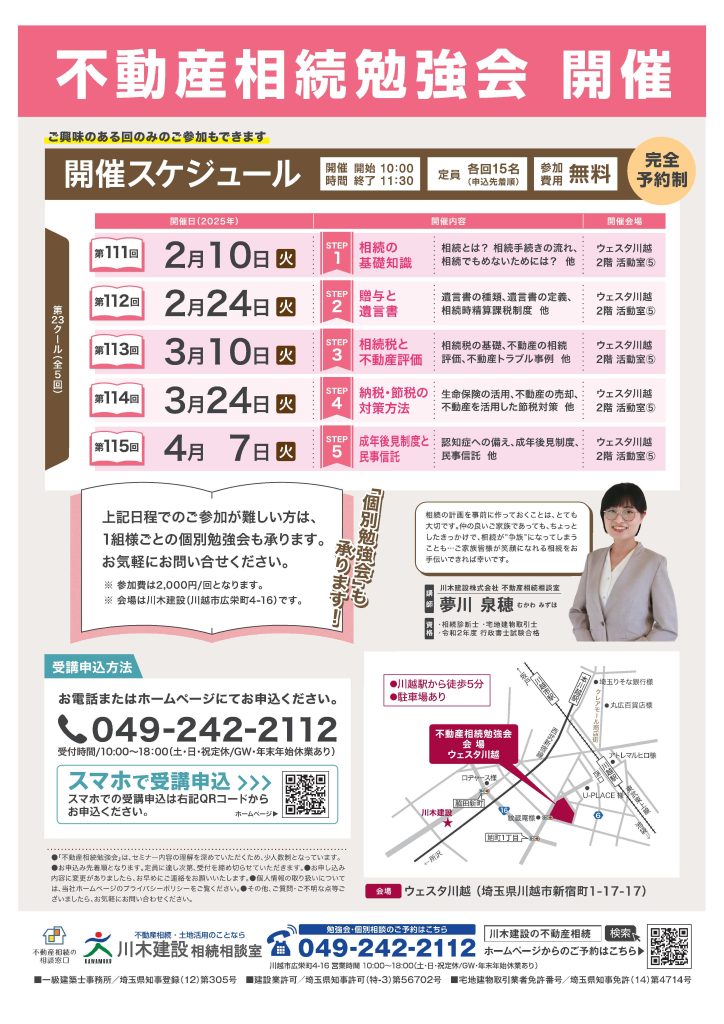

2026年2月10日(火)、「不動産相続勉強会」23クールがスタートいたしました。本年初開催となる勉強会にも、たくさんの皆様にご参加いただき、あらためてお礼申し上げます。

初回は「STEP1~相続の基礎知識~」をテーマにお話ししました。まずは相続のルールである民法の「法定相続」を押さえていただいてから、実際に相続が発生してから必要となる手続きを順を追って解説いたしました。人が亡くなってから相続税を納めるまでの期限は10ヶ月間。その間にも決められた期限ごとに行うべき手続きがあり、限られた時間のなかでそれらをスムーズに進めるためには事前の準備が大切です。いざというときに備えて、知っておきたいポイントをまとめてお伝えしました。

また、後半では遺産分割協議の進め方についてお話ししました。遺言書がない場合には、基本的に相続人の皆様で遺産を分ける話し合いを行い、その結果を遺産分割協議書にまとめます。相続税の納税期限を迎える10ヶ月の間に遺産分割協議を行い、相続税の申告・納税を済ませる…あまり余裕のある期限とは言えませんね。できれば財産を遺される方がお元気なうちに、誰がどの財産を引き継いでいくのか、事前にお話し合いの機会を設けておくことが理想かと思います。

さて、次回は「STEP2~贈与と遺言書~」をテーマに開催いたします。財産を遺される方に向けて、生前にできる対策という視点でお伝えしてまいります。特に贈与制度は、2024年1月1日から改正が行われたこともあり、ご相談も増えていますので、改正点についても詳しく解説いたします。

「不動産相続勉強会」を通じて、本年も地域の皆様へ、相続に関する知識と最新情報をお届けしてまいります。引き続き、皆様のご参加を心よりお待ちしております。